近年、SNSやネットでの不特定多数のやり取りが増えるなかで、住所が思わぬ形で知られて悪用されるケースや、ストーカー被害、SNS上でのトラブルなどが身近な問題になってきています。

名刺交換や発送用ラベル、SNSでのちょっとした宣伝や写真投稿など、私たちが日常で何気なくしていることがきっかけになることも。

「自分には関係ない」と思っていても、同じ業界の顔見知りや趣味のイベント等で出会った人など、意外なほど身近な繋がりから被害につながるケースも少なくありません。

この記事では、多数の具体的な事例(筆者の身内の体験も含む)から、どのような行動がリスクになるのかを整理し、その具体的な対策をチェック形式で詳しく解説。安心して活動や暮らしを続けるための方法をご紹介します。

深刻化する住所特定被害の実態【複数の実例を元に】

まずは、実際にどのようなトラブルが起こっているのかを見ていきます。

被害に遭った人の実例と、どのようなきっかけや経緯でトラブルに至ったのかをいくつかのケースに分けてご紹介します。

ケース①:芸術活動を行うアーティストAさん 【画廊ストーカー被害】

「信用を築くつもりが、リスクになってしまいました」

Aさんは自身の個展で、来場者に配布した名刺に自宅住所を記載していました。

芸術活動の世界では「住所を明記することが信用につながる」という慣習もあり、本人も深く意識せずに情報を公開していたといいます。

しかしその後、名刺を受け取った人物が長時間画廊に居座ったあげく、執拗に連絡を取り、ついには自宅を訪れるまでにエスカレートしました。活動の一環として自然に行っていた名刺交換が、結果的にストーカー被害の入り口となる事態に発展してしまったのです。

「当たり前と思っていた慣習が、危険の入り口にもなるのだと実感しました」

ケース②:芸術活動を行うアーティストBさん【アトリエから自宅特定 ストーカー被害】

「良かれと思った一文が、加害者の手がかりになってしまった」

別のアーティストBさんは、作品展のフライヤー(チラシ)に作業部屋の住所を記載していました。宣伝や信用獲得のために「アトリエ」を公開したものでしたが、これをもとに一人の人物がBさんの行動を追跡。

その結果、「自宅まで知られてしまう、郵便物を盗まれる」などの被害へとつながりました。本人は良かれと思って載せた住所が、そのまま加害者にとっての手がかりとなってしまったのです。

「自宅ではないし大丈夫と思っていました…少しでも情報を与えるのは危険だと知りました」

ケース③:オンラインショップ運営者 Cさんの場合【返品トラブルで押しかけ】

「返品トラブルが恐怖の日々に変わった」

ハンドメイド商品をオンラインで販売していたCさん。「思っていた品と違う」と返品を求めた顧客とのやりとりがこじれ、相手は「発送ラベル」とサイト上の『特定商取引法に基づく表示(住所氏名欄)』から自宅住所を知り、「直接行く」などの脅しを経て自宅まで押しかけるように。

「商取引法で、住所表示も発送元表記も義務だと思って自宅を載せていました。まさかそれがこんなことになるとは…。子どもの安全を考えると、もう自宅では事業を続けられません」

ケース④:料理研究家・作家 Dさんの場合【SNS個人情報拡散被害】

「信頼できると思っていた相手から広まってしまいました」

Dさんは自身の活動を通じて知り合った同じ界隈の知人に、一度だけ荷物を送ったことがありました。親しい関係ではなかったものの、「同じ業界仲間だから安心」と思い、差出人として自宅住所を記載していました。

しかしその後、SNSでDさんとは無関係の攻撃的なアカウントが「Dさんではないか」と交流相手に決めつけられ、誤解や攻撃が加速。やがてDさんの実家住所や本名がネット上に晒され、実家や会社に嫌がらせの電話や書き込みがなされる事態にまで発展しました。その結果、Dさん本人だけでなく家族や周りの人までもが不安にさらされることになりました。

「住所を教えたのは過去に一度きり。それも知り合い相手で、危険な行為だとは思っていませんでした。まさかそこからこんな被害につながるなんて、想像もしていませんでした」

ケース⑤:フリーランスデザイナー Eさんの場合【業務上のトラブルからのおしかけ】

「クライアントとの些細なトラブルが悪夢の始まりでした」

Eさんは自宅を事務所として活動していたフリーランスデザイナー。納期の調整をめぐってクライアントとトラブルになり、相手は怒りを露わにしてEさんの自宅住所を調べ上げました。深夜の電話、自宅前での待ち伏せ、近隣住民への誹謗中傷──平穏な日常は一変しました。

「住所を教えていないのに、なぜか相手は知っていた。後で分かったのですが、私が過去にSNSで投稿した写真や、請求書・ホームページの運営者情報から特定されていたんです」

ケース⑥:会社員女性Fさん 【転居サービス悪用ストーカー被害】

「正規のサービスが悪用されてしまった例です」

都内に住むFさんは、引越し後に郵便局のサービスを利用して新居に郵便物を転送する手続きをしていました。ところが、知り合った男性がこの仕組みを悪用。Fさんになりすまして無断で転居届を申請し、彼女宛ての郵便物を自分の実家に転送させていたのです。

男性はSNSなどから女性の個人情報を多数集め、住所特定に至ったとされています。その後、女性が関係を断ったことをきっかけにストーカー行為を始め、嫌がらせの電話を繰り返すなどエスカレートしました。

「便利なサービスが、本人確認の不十分さを突かれて悪用される」というリスクを浮き彫りにした事例です。

ケース⑦:植物育成栽培家Gさん 【ネット上の販売取引から盗難被害】

「習慣で続けてきたネットでの取引が思わぬリスクを呼びました」

Gさんは趣味と実益を兼ねて人気のインテリア植物を扱う生産・販売業をしています。育てた植物は主にネット販売をしており、長年やり取りには自宅の住所を使ってきました。

そんな中、扱っていた植物が人気となり、価格が急騰。Gさんの元へもたくさんの注文が入りましたが、ある日突然ハウスに強盗が入り、大事な苗を大量に盗まれてしまう事件となりました。

「“これまで大丈夫だったから”は通用しない。時代が変わっていることを痛感した出来事」

ケース⑧:身内Hの体験【浅い関わりから実家特定・嫌がらせに発展】

「わずかな情報からでも、実家を突き止められてしまいました」

身内のHは仕事上でやり取りをしていた相手から、交際を求められました。普段はメール・電話のやり取りのみで、実際に会ったのは打ち合わせのたった2回/数十分です。

関係を断ったことで相手の態度は急変し、執拗な嫌がらせや脅しへと発展。勤務先への電話や、周囲への虚偽の連絡を繰り返すようになりました。

そして相手は、これまでの雑談の中で出た家族の話題や本名など、断片的な情報をつなぎ合わせて実家を特定。ついには実家にまで電話をかけ、家族にまで不安と動揺を与える事態となりました。

「表面的には浅い関わりでも、相手の記憶や情報収集・執着が重なると、ここまで深刻な被害に発展するのだと感じました…」

住所が特定されると被害はどこまで広がるのか

前述のケースを振り返ると、きっかけは特別な行動ではなく、ごく日常的なやり取りや制度利用が被害の入り口になっているということがわかります。

最近ではAirTagなどの追跡機器が広く普及したこともあり、「カバンや贈り物にGPS発信機や盗聴器を仕込まれていた」という被害も増加傾向にあるようです。

さらに、こうして一度住所が知られてしまうと、被害は個別の出来事にとどまらず、生活・家族・仕事など多方面に広がっていくことが分かります。

直接的な被害

- 自宅への押しかけ・待ち伏せ

- 深夜の電話や騒音による嫌がらせ

- 郵便物・制作物の盗難やいたずら

- 実家や家族への迷惑行為・虚言

間接的な被害

- 近隣住民や所属組織との関係悪化

- 家族の精神的ストレス

- 転居を余儀なくされる経済的負担

- 事業や活動継続への支障

長期的な影響

- PTSD、不安障害等の精神的後遺症

- 人間不信、被害妄想、怯え

- 社会復帰の困難さ

- 家族・友人関係への悪影響

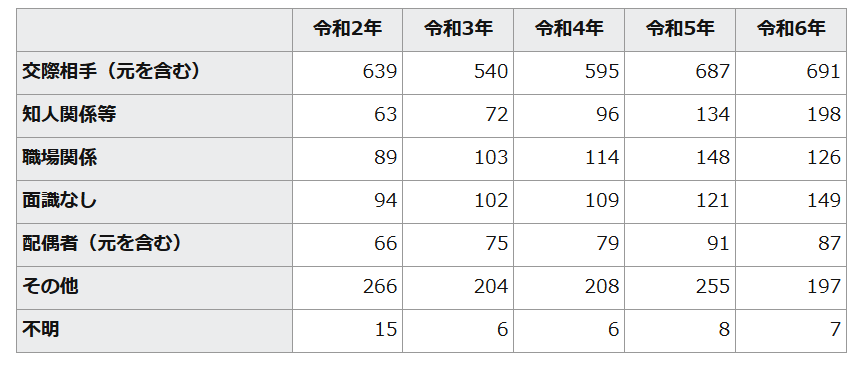

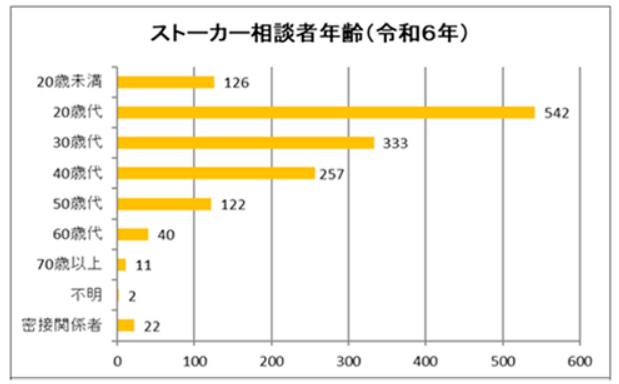

以下は警察庁が発表したデータですが、近年のストーカー被害は「(元)交際相手」が最も多いものの、知人や友人、職場関係、さらには面識のない相手まで同程度の割合で存在するなど、関係性が分散して発生しているのが現状です。

被害は何歳であっても、思わぬ相手から始まることがあるため、日頃から注意を払っておく必要があります。

● 相談者とストーキング行為者の関係

被害の終わりは簡単には訪れない

こういった被害では、警察による逮捕や接近禁止命令など、加害者側への厳しい措置が取られることもあります。

一方で、被害がなかなか収まらず、法的に有効な証拠も十分に集められないまま、被害者側がやむなく「引っ越し」「電話番号変更」「実名やこれまでのIDでの活動自粛」「体調を崩し通院」など、生活上の大きな変更や精神的負担を強いられるケースも少なくありません。(実際、筆者の身内も不安症を患い、本名がネット等に載らないよう現在でもさまざまな対応・制約を強いられています。)

つまり、被害の影響は一時的な恐怖にとどまらず、長期的に活動や暮らしを制限する深刻な結果を招く可能性があるのです。

巧妙化する住所・個人特定方法とその心理背景

(『モザイクアプローチ』に注意)

前項の事例からもわかるとおり、住所や個人を特定する手口は年々巧妙化しています。

従来の特定の手口

従来の住所・個人特定方法は、物理的でいたってシンプルなものでした。

- 電話帳などの閲覧

- 尾行による特定

- 知人からの情報収集 など

しかし近年は、こうした従来の方法に加えて、SNSや各種媒体に散らばる情報、デジタル上の断片的な痕跡を組み合わせることで住所を特定するケースが増えています。

近年の特定の手口

- ネット販売やフリマ取引の情報悪用

- 個人サイトや契約書などからの情報収集

- SNSの投稿や写真背景から位置を推測

- GPS情報が残った画像(メタデータ)の解析

- 公的書類の不正取得

- オンライン上の個人情報の検索・照合

- 宅配業者への偽装連絡 など

特に、画像や動画、SNS投稿など、断片的な情報から少しずつ個人を特定していく手法は『モザイクアプローチ』と呼ばれ、近年「ストーカー・空き巣・強盗」などの迷惑行為や犯罪に悪用されているため、充分に注意と自衛が必要です。

心理的な背景:なぜ住所や個人特定に執着するのか →「ただの遊びではない」

こうした「相手に危害を加えるほどの特定行為」は、単なる興味本位や遊びに留まりません。

犯罪心理学や臨床心理学の視点からは、次のような心理的要因が背景にあると考えられています。

- 支配欲・コントロール欲

→ 気になる相手の情報を把握し独占することで、自分が優位に立っている感覚を得る。 - 境界線の認識の欠如

→ 他人のプライベートな領域に踏み込むことへの抵抗が弱く、自身の行為を正当化してしまう。 - 執着的思考

→ 相手に過度にフォーカスし、「特定せずにはいられない」「自分を無視するのは許せない」「謝罪させないと気が済まない」といった強迫的な思考を行動力に変えてしまう。

このように、住所特定は単なる好奇心ではなく、相手を支配・管理・思い通りにしたいという欲求の一部として行われている場合が多いとされています。

さらに、こういったストーカー行為を行う人は一般的な認知や思考の柔軟さが低下している場合もあり、また「この投稿は自分のことを言っているに違いない!」などのような思い込み=『関係妄想』が生じていることもあります。

その結果として気持ちや行為がエスカレートしやすくなるのです。

そして、その執着性ゆえに歯止めが効かず、被害が長期化・深刻化する傾向も見られます。

だからこそ、面倒でもこちら側が早めに予防策を取ることが大切なのです。

現在問題のない方はもちろん、万が一今トラブルにあいかけている方は、今からでも早急に以下の対応をとることをお勧めします。

【保存版】住所特定・ストーカーやSNSでの被害を防ぐための具体的な対策【13項目】

ここからは、実際にどのような方法で自分や家族を守れるのかを整理します。

対策は即効性の高いものから、長期的に効果を発揮するものまで幅広くあります。

筆者自身や身近な人の体験・さらに警察や各種団体への確認等を踏まえて、有効性の高い順にまとめていますので、ぜひご自身でもチェックしてみてください。

【最重要・即効性のある対策】

1. 住所情報の完全分離

- 自宅住所を一切公開しない(名刺、ホームページ、SNS等)

- 事業用住所と居住用住所を完全に分ける(事業用住所も可能な限り公開は避ける)

- 特定商取引法の表示(ネットでの取引時)や各種契約書・請求書にも自宅以外を使用

バーチャルオフィスやレンタル住所サービスの利用は最も実効性の高い方法です。

2. SNS・デジタル情報の徹底管理

- 投稿画像のGPS情報(メタデータ)を削除してから投稿

(スマートフォンやデジタルカメラの位置情報記録機能を事前にオフに) - 背景に映る建物や看板、ガードレール、特徴的な景色に注意

- リアルタイム投稿を避け、時間をずらす

- アプリ等の位置情報サービスもできる限り無効化

- ネット上のもめ事に関わらない・誰かを責める書き込みをしない

3. 物理的な情報漏洩の防止

- 不特定多数への荷物発送で自宅住所を使わない

(可能な限り割高でも匿名配送を利用する) - ゴミ出し時には個人情報記載物を完全に裁断・処分

- 名刺・資料等の住所表記を再確認

- ポストに長時間郵便物を入れたままにしない

(鍵付きのものに変える・ポストに鍵のある賃貸を選ぶ) - 電話帳に自宅電話番号の記載があれば取り下げる

【重要・中期的効果のある対策】

4. 公開義務のある情報の扱いを工夫する

- ネットショップ等の特商法の表示欄には自宅を使用しない

- 法人登記・開業届・各種書類等の住所欄でも同様の工夫を

(バーチャルオフィスも利用可) - WEBサイトやブログ用ドメインのWHOIS情報を必ず確認する

(ドメイン取得時の氏名住所メールアドレスがそのまま公開されている可能性あり。必ず「WHOIS検索」でチェック)

5. 人間関係での情報管理強化

- 住所や連絡先を教える相手の基準を厳格に

- 同業者等であっても安易に個人情報や住所を共有しない

- 「断る権利」を自覚し、適切に行使する

(断るフレーズ*を事前に用意しておく)

「断るフレーズ」の一例

● 仕事上でのシーン

「申し訳ありませんが、個人情報はお教えしてはいけない決まりで」「連絡はメールにてお願いします」「個人的なお誘いは皆さんお断りしています」「お気持ちだけで十分です」「詳しいお話は正式な打ち合わせでお願いします」など

●「どの辺に住んでる?」への対応フレーズ

「〇〇市のあたりです(広域で答える)」「だいたいそのあたりです(ぼかす)」「前は〇〇のあたりに住んでて近くのパン屋がおいしくて(住所→過去・地域の話題へ逸らす)」「〇〇あたりですが今度引っ越す予定です」など

● 仕事上でのシーン

「申し訳ありませんが、個人情報はお教えしてはいけない決まりで」「連絡はメールにてお願いします」「個人的なお誘いは皆さんお断りしています」「お気持ちだけで十分です」「詳しいお話は正式な打ち合わせでお願いします」など

●「どの辺に住んでる?」への対応フレーズ

「〇〇市のあたりです(広域で答える)」「だいたいそのあたりです(ぼかす)」「前は〇〇のあたりに住んでて近くのパン屋がおいしくて(住所→過去・地域の話題へ逸らす)」「〇〇あたりですが今度引っ越す予定です」など

6. オンライン上の痕跡管理

- 過去のSNS投稿で住所や個人特定につながるものは削除

(よく行くお店・通勤通学路・家族や兄弟等の話題もチェック) - 不要なアカウント・ブログ・会員登録を整理

- 同じアカウント名やIDを使いまわさない

(身内のストーカーはひとつのアプリアカウント名から全く別のブログを特定しました) - プライバシー設定を定期的に見直す

(アプリやソフトの自動更新時に設定が変わっていることがあります)

7. 法的・制度的対応の準備

- 証拠保全の方法*を事前に学習しておく

- 相談できる弁護士・警察窓口を確認・把握

- ストーカー規制法等、関連法制度を理解しておく

「証拠保全の方法」の一例

1.メッセージや通話の記録を残す

- LINE、メール、SNSのDM・着信などは削除せず保存(スマホ変更の際注意)

- スクリーンショットや画面収録を撮り、日時が分かる形で保存

- 固定電話は着信履歴一覧の印刷

- 通話の内容は「録音アプリ」「固定電話は録音機能(”通話を録音”に設定)」「ボイスレコーダー」などを活用

2.現場の状況を記録する

- 玄関前での待ち伏せや不審な人物を 写真や動画で撮影(防犯カメラも有効)

- 郵便物の盗難や嫌がらせがあれば、被害状況を写真や動画に残す

- 日付入りの日記に「起こったことや感じたこと」を書き留めておく

3.公的な証拠を確保する

- 警察に相談した際は 相談受理番号を必ず控える

- 医師に受診したら 診断書を発行してもらう(精神的被害も含む)

- 弁護士相談では 記録を残しておく

→とにかく「証拠の記録」が大切です!

4.デジタル証拠の信頼性を高める工夫

- 記録したものは、バックアップを複数保存(クラウド+外付けHDDなど)

- SNS投稿やWebページは「ウェブ魚拓」「Wayback Machine」などで保存しておく

- 改ざんを疑われないよう元データ(メール本文や通話履歴そのもの)も残す(スクリーンショットだけでなく動画での画面収録なども)

近年では、AIや画像編集技術の向上によってデータの改ざんが容易になっているため、「証拠として提出するデータの信用性」が以前より低下しています。

ただのスクリーンショットではなく、「証拠が入っているスマホごと別のカメラ動画撮影する」など、2重3重の工夫をしておいたほうが安全です。

【補助的・長期的効果のある対策】

9. 行動パターンの不規則化

- 外出時間やルートを固定しない

- 在宅・外出・在廊時間などをSNSで発信しない

- 定期的なイベント参加のパターンを見直す

→「この時間ここに行けば会える人」に極力ならない

10. 技術的・物理的セキュリティ強化

- パスワード管理(定期変更・二段階認証)

(名前・イニシャル・誕生日などとは無関係のものに。想像以上に簡単に推測されます) - セキュリティソフトの導入

- 公共のフリーWi-Fiを利用しない

- 玄関等に防犯カメラの設置

(5000円前後でもよいものがあります。おすすめは『TAPO』)

11. 家族・関係者への情報共有

- 同居家族へ注意事項を共有

(前述の注意事項をご家族の方にも共有。ナンバーディスプレイ契約をし不要な電話には出ない・家族の個人情報を外で喋りすぎないなど注意喚起も) - 緊急時の連絡体制を構築

- 近隣住民とも適度な良い関係を保つ

(不審者の情報共有・いざというときの駆け込み場所にも)

【心理的・対人面での対策】

12. 境界線の明確化

- 不快な行為には早めに明確な意思表示を

(笑って流さず真顔になるだけでも効果あり) - 「NO」と言える環境や関係性を構築

(早めに断ることは相手への配慮でもある) - エスカレートさせない対応

(境界が大切とはいえ、「突然の連絡ブロックや相手のプライドを傷つけるような言動」は加害性に一気に火をつけてしまう場合も。周りに相談しながらフェードアウトできれば安心)

13. 第三者を活用した安全確保

- 一対一での面談を避ける

- 信頼できる第三者を同席させる

- 話し合いは公共の場を選択する

(決して自室などの密室空間で行わない)

【特定業種向けの専門対策】

アーティスト・クリエイター向け

- 個展案内・ポートフォリオ送付・作品販売時等の連絡先を工夫

- ギャラリーや会の主催者に個人情報管理を徹底要請

(以前ギャラリーのオーナーが住所を教えてしまいストーカー被害につながった例あり) - 在廊情報の公開は慎重に

(SNSで「在廊」というキーワードを検索・情報収集している例も) - 購入者との適切な距離感を意識

(友人ではなくあくまでも顧客という意識) - ファンレターや贈り物の宛先を自宅にしない

オンライン事業者向け

- 特定商取引法の住所表記を自宅にしない

- 発送・返品対応時に自宅住所を記入しない

- クレームやトラブル対応のプロトコルを確立

(トラブル発生時でも慌てないよう行動手順を明確化)

フリーランス・個人事業主向け

- アプリストア等の開発者情報欄を自宅にしない

- クライアント情報を事前に確認

(会社情報や評判の検索・不信な点や過去にトラブルがないか確認) - 契約書や請求書の住所表記を見直す

- 営業活動時の個人情報管理を徹底

【根本的な安心を得るために】

ここまで様々なトラブルの実例と対策をご紹介してきましたが、最大のリスクは「自宅住所を知られてしまうこと」にあります。

この根本的なリスクを断つためには、「自宅住所をどこにも出さない」ことが最も確実です。

そのための現実的な解決策が、バーチャルオフィスを利用することです。

これにより、「名刺やネットショップ、発送ラベル、ホームページ、仕事関係の契約書、会社の登記や開業届」など、各種手続きで必要な「住所欄」に、常にバーチャルオフィスの住所を使うことができます。

バーチャルオフィスとは

バーチャルオフィスとは、物理的なオフィスを借りることなく、ビジネス用の住所や電話番号を利用できるサービスです。郵便物の受取り・転送、電話応対、登記など様々な機能を有しており、実際の居住地や電話番号を公開せずプライバシーを守ることが可能になります。

- 名刺・フライヤー → バーチャルオフィス住所・電話番号を記載OK

- ネット販売・特商法の表記 → 住所欄にバーチャルオフィス登録OK

- 法人登記・開業届・ビジネス契約書 → バーチャルオフィスを本店所在地として申請OK

- 郵便物や荷物の受け取り → 転送サービスを利用OK

法人登記などが必要でないプランなら月々500円~1000円程度で利用できるので、とても便利ですよ。

今回のような用途でお勧めのバーチャルオフィスは『京都朱雀スタジオ(京都市下京区住所)/月額500円』や『NAWABARI(東京都目黒区住所)/月額1100円』。どちらも郵便転送可能で、基本料金内で「共有電話番号レンタル」までコミコミなところが非常に便利だと思います。

とくにNAWABARIでは、「10個の媒体まで追加料金なく住所を使用できる」、また届いた郵便物すべてに無料で「GPSや盗聴器など危険物が含まれていないか」の安全チェックも行なってくれるのでさらに安心です。

総まとめ:ストーカー・SNS被害から自分と家族を守るために

ストーカーやSNSトラブルによる住所特定被害は、決して特別なケースではなく、誰にでも起こり得る身近な問題です。

日常の小さな行動から情報が漏れ、被害が長期化してしまう例は数多く報告されています。

個人情報は、一度デジタル上に流れてしまえばもう取り戻せません。「知られない」のが一番の安全です。

安心をお金で買って損のない時代。

まずは名刺や発送ラベル・SNS投稿などから、できる範囲で“個人情報と自宅住所を出さない仕組み”を取り入れてみてください。

✅ 簡易チェックリスト:住所特定を防ぐために今すぐ見直せること

- 名刺やフライヤーに 自宅住所を載せていないか?

- ネット販売やフリマでは 匿名配送を利用しているか?

- 郵便物や宅配の 差出人住所に自宅を使っていないか?

- SNS投稿に 窓の景色・駅名・表札などが写り込んでいないか?

- 特商法・登記・ドメインなどの 公開義務情報を自宅住所にしてないか?

- 違和感を覚えたやり取りは 証拠を残し、早めに相談しているか?

▼ より格安・便利なバーチャルオフィスを探したい方はこちらもおすすめです